1 Einleitung

Die Seminareinheit, für die die vorliegende Ausarbeitung verfasst wurde, stand unter dem Motto:

„Zweifel, Unsicherheit & Nichtwissen – Darstellung einer Kontroverse in Hinblick auf den Umgang

mit Unsicherheit und/oder Nichtwissen als strategischer Ressource“. Folgende Fragestellungen

waren formuliert, die ich versuche, im Text zu beantworten oder zumindest anzureißen:

Ist sich die Wissenschaft bezüglich des Themas einig? Gibt es relevante SkeptikerInnen.

Wie werden der Konsens oder die Uneinigkeit von Wissenschaft in der politischen und

gesellschaftlichen Debatte als Argumente eingesetzt?

Dazu werde ich einleitend kurz allgemeine Analysekriterien für eine Krise benennen. In den beiden

Folgekapiteln werden die Kriterien „Sichtbarkeit und Dringlichkeit“ sowie „Unwissenheit und

Unsicherheit“ ausführlicher in Bezug auf die Corona-Pandemie behandelt. Anschließend wird die

„Kontroverse“ selbst betrachtet: Gab es sie und wenn ja zwischen wem in Bezug worauf? Wie

wurde der Diskurs geführt? Abschließend wird das Verhältnis zwischen Politik, Wissenschaft und

Wirtschaft anhand einiger Beispiele beleuchtet.

Analysekriterien

Um die Kontroverse über die Corona-Krise darzustellen, möchte ich zunächst bestimmen, was

allgemein Kennzeichen einer Krise oder vielmehr Kennzeichen der Kommunikation über die Krise -

also der Kontroverse – sein können. Hierzu wurde ich in dem Text „Alerters, Critics, and

Objectivists“ (Hermann et al.) fündig.

Demnach ist eine Krise einerseits durch „Sichtbarkeit“ (visibility) und „Dringlichkeit“ (immediacy)

und gleichzeitig durch einen hohen Grad an Unsicherheit (high degree of uncertainty)

gekennzeichnet. Des weiteren spielen die Medien als sogenannte 4. Gewalt eine wichtige Rolle

in der Verstärkung, Verbreitung und Übersetzung der Problemlage: Medien tragen daher in

beträchtlichem Maß zum öffentlichen Verständnis, zur Bildung der (öffentlichen) Meinung und

somit auch zur Wahl der politischen Agenden bei. (Vgl. Ebd.) Aufgrund des begrenzten Raums gehe ich

darauf in dieser Seminararbeit nur indirekt ein. Ebenso entscheidend ist die Rolle der

Wissenschaft, deren Erkenntnisse - genauso wie die Informationen der Medien - kontextabhängig

und länderspezifisch unterschiedlich ausfallen, so dass die wissenschaftliche Fundierung der Krise

stark von der jeweiligen politischen Ausrichtung der Regierung und der Landeskultur abhängt, wie

dieses Zitat hier zeigt:

„Scholars increasingly observe this plurality and heterogeneity of scientific expertise due to

diverging political, cultural, and institutional contexts and due to the diversity of scientific

disciplines and epistemic cultures“. (Ebd. S. 15)

Trotz dieser großen Heterogenität ist es unverändert üblich, sich ohne den Hinweis auf diese

Pluralität auf die Wissenschaft, zu beziehen, als gäbe es eben nur eine, „sie“ strategisch zur

Beweisführung der eigenen Position heranzuziehen. Meist reicht es auch, besser gesagt muss

man sich mit dem Verweis auf ‚eine Studie‘ zufriedengeben. Wissenschaft dient auf diese Weise

vor allem dem strategischen Gebrauch, zur Legitimierung, mit diesem Verweis werden Aussagen

zu Fakten und von Meinungen abgegrenzt: „(…) strategically draw on academic knowledge to

position themselves in public debates. In varying contexts, researchers present distinct bodies of

academic knowledge, interpret academic findings differently“ (ebd.).

Diese Strategie ist auch in der Postmoderne ungebrochen und überall üblich, weshalb Reiner

Grundmann von ihrer „ubiquitous nature“ spricht bzw. ihrem Wesen, sich selbst unsichtbar zu

machen: „The ubiquitous nature of technocracy is nicely expressed in this quote: ‘It is characteristic

of the technocracy to render itself ideologically invisible. Its assumptions about realityand itsvalues

become as unobtrusively pervasive as the air we breathe’ (Roszak 1968, 7–8).“ (Grundmann, 2018)

Der Gebrauch epistemischer Autorität ist damit ebenso allgegenwärtig wie „unsichtbar“,

unmerklich. Ich gehe später noch auf Beispiele ein. Besonders PolitikerInnen aber auch wir alle in

Kontroversen bedienen uns gerne auf diese strategische Weise der Wissenschaft.

2 Sichtbarkeit und Dringlichkeit der Corona-Pandemie

Damit eine Krise als solche von Bevölkerung verstanden und ernstgenommen wird, muss sie für

diese sichtbar (Hörensagen reicht nicht) und so dringend sein, dass sie andere Probleme und

Herausforderungen überragt. Die Grippe im Winter 2017/18 bspw. ist kaum wahrgenommen

worden, obwohl in diesem Winter rund 25.000 Menschen an ihr starben. Der Unterschied zu dieser

Epidemie musste also schnell und deutlich sichtbar gemacht werden, was gelang: Die Corona-

Epidemie wurde zur Pandemie und hatte eine gesellschaftliche Präsenz und entsprechende

Folgewirkungen in einem bis dato unbekannten Ausmaß. Um diese Sichtbarkeit herzustellen,

spielten selbstverständlich die Medien eine Schlüsselrolle, die täglich an prominenten Stellen

absolute Zahlen zu Toten, Inzidenzen und Übertragungsraten brachten, zu denen regelmäßig die

Relationen fehlten, die tägliche Sondersendungen brachten und damit andere Formate wie Sport

und Unterhaltung verkürzten, so dass alle Menschen erreicht wurden. Die Berichterstattung zu

Corona zeichnete sich durch eine Präsenz und Einigkeit aus, die in diesem Ausmaß und vor allem

über einen so langen Zeitraum bei keiner anderen Krise vergleichbar gehandhabt wurde.

Die zweite Schlüsselrolle spielen die politischen Maßnahmen selbst. Sichtbarkeit wurde unter

anderem hergestellt durch die allgegenwärtigen Tests, die die Zahlen für die hohen Inzidenzen

lieferten, sowie die in der Folge verpflichtenden Quarantänen und somit Personalmangel auch bei

symptomlosen Verläufen sowie die Masken, die uns mit jedem Blick daran erinnern, dass der

andere mich potentiell anstecken könnte.

So heißt es im Evaluationsbericht zur Pandemiepolitik eines vom deutschen

Bundesgesundheitsministerium beauftragten Sachverständigenausschusses, der am 30.06.22

erschien, dass trotz der fehlenden Evidenz der Wirksamkeit von Masken, sie wegen ihrer

psychologischen Wirkung getragen werden sollen, „da durch Masken im Alltag allgegenwärtig auf

die potentielle Gefahr des Virus hingewiesen wird.“ (Bundesgesundheitsministerium (2022))

Ausführlicher zum Beispiel der Maskenpflicht siehe auch Kapitel 5.

Um eine ausreichende Unterstützung und „die gesellschaftlichen Durchhaltekräfte“ für solche

Maßnahmen „zu mobilisieren“ (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020)), muss das Verständnis der Dringlichkeit stärker sein als Zweifel, Unsicherheit und Nicht-Wissen über die Geeignetheit der Maßnahmen.

Ganz zu Beginn der Pandemie kam es zu einem Skandal, der im Verlauf der Zeit wieder

vergessen wurde. Damals sickerte ein Strategiepaper des deutschen Bundesministeriums des

Innern, für Bau und Heimat durch mit dem Titel „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“ mit

der Einstufung als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“, das „von externen Wissenschaftlern unter

Mitwirkung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat im März 2020 erarbeitet“

worden war. (Deutscher Bundestag (24.04.2020))

Hier einige Auszüge, die verdeutlichen, wie wichtig das Kriterium der Sichtbarkeit und Dringlichkeit

ist:

Kommunikation: Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen. […] Großflächiges Testen vermittelt den von Ausgangsbeschränkungen betroffenen Bürgern ein aktives Krisenhandeln des Staates. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden:

1) Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber

abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht

genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. […]

Außerdem sollte auch historisch argumentiert werden, nach der mathematischen Formel: 2019 = 1919 + 1929“

Nur mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und gemeinsam distanziert voneinander kann diese Krise nicht nur mit nicht allzu großem Schaden überstanden werden, sondern auch zukunftsweisend sein für eine neue Beziehung zwischen Gesellschaft und Staat.

(Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020)

Auf der Klaviatur der Ängste zu spielen, ist ein als Versicherheitlichung (Securitization) bekanntes

Instrument, das in der Politikwissenschaft beschrieben und in der politischen Praxis regelmäßig

genutzt wird. Die deutsche Bundeszentrale für politische Bildung definiert das von der

„Kopenhagener Schule“ entwickelte Konzept als Mechanismus, wie durch den Verweis auf eine

außerordentliche Bedrohungssituation „außerordentliche Maßnahmen unter Umgehung

demokratischer Regeln und Verfahren“ durchgesetzt werden können. Es gäbe dazu einen

„konstruktiven Gegenentwurf“: die „Politisierung“, bei der die „Probleme öffentlich debattiert und

innerhalb der üblichen politischen Vorgehensweisen behandelt [werden]. Regeln und Normen

werden eingehalten, politische Akteure können zur Verantwortung gezogen werden.“

Wie in Kapitel 4 gezeigt wird, war ein solches Denken in Alternativen während der Corona-

Pandemie nicht möglich und Personen, die es einforderten, wurden als Corona-Leugner,

Querdenker usw. kategorisiert. Die „Versicherheitlichung“ war das klare Mittel der Wahl, auch wenn

im Nachhinein partiell die fehlende Angemessenheit und Rechtsstaatlichkeit eingeräumt wurde

und wird, bisher primär in Bezug auf die Maßnahmen und Folgen für Kinder und Jugendliche.

Wie mit diesen umgegangen werden soll, wird ebenfalls in dem erwähnten Strategiepaper

beschrieben:

Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden": Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken , und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.

(Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020)

Im November 2022 räumt selbst der deutsche Bundesgesundheitsminister ein, dass das nicht wahr ist und entsprechende Maßnahmen auch damals „nicht nötig gewesen“ wären: "Das Schließen von Kitas ist definitiv medizinisch nicht angemessen und wäre auch in dem Umfang, wie wir es damals gemacht haben, nach heutigem Wissen nicht nötig gewesen (…) Kitas waren keine Infektionsherde". (ZDF (02.11.2022))

Bei den Hinterher-ist-man-immer-schlauer-Eingeständnissen sollte man bedenken, dass es während der gesamten Pandemie-Zeit Studien gab, die die geringere Ansteckungs- und Übertragungsrate von Kindern nachwiesen. Ein Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. (25.11.2021): „Die primäre Krankheitslast dieser jungen Altersgruppe durch schwere Erkrankungen ist unverändert sehr gering. Die Übertragungsrate des Virus aus dieser Altersgrupp heraus ist geringer als bei Erwachsenen. Das gilt insbesondere für Kinder ohne Krnakheitssysmptome.“

Nun also ein Eingeständnis durch die sogenannte „regulatory science“ in der Corona-KiTa-Studie, die von Mitte 2020 bis Ende 2022 gemeinsam vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) und dem Robert Koch-Institut (RKI) (Kuger et al. (2022) durchgeführt wurde, auf die der Bundesgesundheitsminister hier verwies. Die Studie untersuchte Wirksamkeit und Folgen von Corona-Schutzmaßnahmen bei KiTa-Kindern - und ergab grundsätzlich gestiegene Förderbedarfe in der sprachlichen, motorischen und sozio-emotionalen Entwicklung - ganz besonders für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus sagte, „Kinder hätten in der Pandemie oft weniger am Virus selbst als an den Folgen der Eindämmungsmaßnahmen gelitten. ‚In Zukunft muss das Kindeswohl

unbedingt an oberster Stelle stehen.‘“ (ZDF, a.a.O.) Der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch nannte die Schulschließungen in einem Interview zur Frage, wie es den jungen Menschen psychisch geht, sogar einen "großen Fehler".

Den Satz im Strategiepaper, "Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden" muss man also umformulieren in: Kinder haben primär unter den Folgen der Maßnahmen gelitten.

Das waren Beispiele für die Fragen, wie Sichtbarkeit und Dringlichkeit hergestellt werden. Getreu

der geforderten Strategie „unmissverständlich“ und „entschlossen“ die „gewünschte

Schockwirkung zu erzielen“, hatte die Pandemie in der Politik und den Medien eine in dieser

Intensität und Dauer bisher unbekannte Präsenz.

3 Umgang mit Unwissenheit und Unsicherheit

Ein weiterer interessanter Faktor ist, dass diese Krise, dieses Problem, das am Anfang als „tamed“:

„well-defined problems to which known solutions can be applied [...] we know what our goal is […] and what the tools are to achieve this goal (technical, legal, financial).” (Grundmann, 380)

und nach einigen Wochen als „wicked“:

“expertise operates under conditions of uncertainty where at the same time values are conflicting. […] problems [that] do not have a unique solution.” (Ebd.)

eingestuft wurde (notwendige Voraussetzung, um einschneidende Maßnahmen durchsetzen zu können?), schließlich im Lauf der Zeit zusammen mit den Maßnahmen zur Eindämmung zu einem immer verzwickteren Problem wurde.

Also ein Problem, bei dem sehr viele gesundheitliche Aspekte, bspw. auch seelische Gesundheit

einbezogen werden müssten, sehr viele verschiedene Faktoren, was uns gesund erhält und

resilient macht, bei sehr unterschiedlich betroffenen Bevölkerungsgruppen, bei einer kaum

überschaubaren Fülle an sogenannten Kollateralschäden usw. usf. - wo es gemäß der Definition

keine einfache bekannte Lösung gibt und verschiedene Werte konfligieren.

As soon as they have to deal with issues that involve uncertainty and require value judgements, specialists tend to continue in their set ways, and as a consequence downplay aspects of uncertainty and value pluralism. Instead, they tend to present a tame version of the problem.

Wie Grundmann hier beschreibt, kommt es dann zu einem Mechanismus, solche Probleme zu

„zähmen“, so dass es keinen Zweifel, stattdessen eine „unique“ Lösung geben kann und ein Wert

alle anderen aussticht – in der Pandemie war dies die Eindämmung des Virus um jeden Preis,

auch wenn der „Preis“ in Bezug auf viele andere Werte hoch war.

There is a temptation to see a wicked problem as a version of a tame problem for which a rule exists. This is usually understood as an optimization rule which leads to unique solutions. Arguably, there is a tendency to overlook wicked problems and to interpret them as tame, because wicked problems pose too much of a challenge to established routine operations in society. We thus see efforts at decomposing wicked problems into different parts, some of which might be tame. If successful, one could imagine ‘the taming’ of a wicked problem.

Zur Eindämmung des Virus gab es aus Sicht von Virologen ganz klare, nicht verzwickte

Maßnahmen, an denen es keinen Zweifel geben kann. Sehr eingeprägt hat sich mir, als Lothar

Wieler, der Chef des deutschen RKI in einer Pressekonferenz im Juli 2020 sagte, dass die Regeln

„überhaupt nie hinterfragt werden dürfen“: „Die [Regeln] müssen also der Standard sein. Die

dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. (...) Die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen.

Das sollten wir einfach so tun.“

Wir konnten eine äußerst schnelle und umfängliche Transformation von Unwissenheit und

Unsicherheit in Sichtbarkeit, Einigkeit und Dominanz feststellen: ‘the taming’ of a wicked problem.

Dass dies nicht gut funktioniert hat, weil bei einem Problem wie public health viele Dimensionen

berücksichtigt, viele verschiedene Wissenszweige und Expertisen beteiligt werden müssten: „What improving public health means has many dimensions which cannot be subsumed under one metric.“ (Grundmann, a.a.O. S. 380 f.) zeigt sich in immer mehr Folgeproblemen und wird mittlerweile auch von der sogenannten „regulatory science“ bestätigt, siehe die Zitate aus der Studie vom Gesundheitsministerium und dem Sachverständigenbericht in dieser Arbeit sowie die Beispiele zu neuen Erkenntnissen bzgl. Impfen

(siehe Kapitel 4) und Masken (siehe Kapitel 5).

Zur Entschuldigung und Legitimierung dient häufig das Argument, dass es trotz allem besser sei

oder war, etwas zu tun als nichts zu tun, und dies mit dem positiv konnotierten Begriff der

Prävention zu begründen. Alldieweil es eine alte politische Erfahrung ist, dass sich Fehler-

Eingeständnisse im Nachhinein meist nicht nachteilig für die „Einsichtigen“ auswirken.

4 Die Kontroverse: Expertise und Diskurs

Befassen wir uns nochmal genauer mit der Kontroverse über die Pandemie, genauer mit der

Kontroverse über die Expertise, die sich gegebenenfalls im Hinterfragen der dominanten Expertise

und dem Einfordern einer Counter-Expertise zeigt. Hierzu eine kurze Klärung des Begriffs

Expertise: Was verstehen wir darunter, wie kommt sie zustande und wie verlässlich ist sie?

Übliche Kriterien zur Bestimmung einer seriösen Expertise bzw. der Inanspruchnahme

wissenschaftlicher Seriosität sind wissenschaftliche Gütekriterien, Peer-Reviews und der

weitgehende Konsens der „scientific community“.

Arancibia und Motta beschreiben in „Undone Science and Counter-Expertise: Fighting for Justice

in an Argentine Community Contaminated by Pesticides“, dass diese Kriterien allein nicht immer

oder vielleicht sogar häufig nicht garantieren, dass wirklich gesunde, dem Gemeinwohl dienende,

nachhaltige Entscheidungen getroffen werden, obwohl sie auf dieser Expertise basieren, obwohl

es einen mehrheitlichen Konsens unter WissenschaftlerInnen gibt. Ein Mechanismus, für den in

dem Text die Begriffe „regulatory” und “undone science” verwendet werden: „The dilemma is that the shortcomings of regulatory science can only be illuminated by alternative scientific evidence – and such evidence is usually lacking. This leads to the problem of ‚undone science‘ meaning knowledge that systematically is not produced”. (Arancibia, F. & Motta, R., a.a.O. S. 280.)

Dafür dass sich die Mehrheit der Wissenschaft einig ist, aber dennoch falsch liegt, gibt es in der

Wissenschaftsgeschichte zahlreiche Beispiele, hier nur ein sehr klassisches: Jedes Jahr bringt der

Piper-Verlag ein Lesebuch heraus unter dem Titel "Denkanstöße", im Jahrbuch 1990 gibt es einen

kurzen Text von dem Nobelpreisträger Ilya Prigogine:

Verschiedentlich gab es Zeitpunkte, zu denen das Programm der klassischen Wissenschaft seiner Vollendung ganz nahe schien: Ein Fundament, das auf deterministischen und reversiblen Naturgesetzen aufbaute, schien in Reichweite. Doch jedesmal ging etwas schief. Man musste das Schema erweitern, und das Fundament konnte nicht gegossen werden. Zu Beginn des Jahrhunderts [gemeint 1900] waren die Physiker in Fortsetzung klassischer Forschungstradition fast einhellig der Meinung, die fundamentalen Gesetze des Universums seien deterministisch und reversibel. Vorgänge, die nicht in dieses Schema passten, wurden als künstliche Ausnahmen betrachtet, die nur wegen ihrer Komplexität selbst unserer Ignoranz zugeschrieben oder der Unfähigkeit, alle Variablen des Problems unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt gegen Ende des Jahrhunderts, wird die Zahl derer immer größer, die glauben, dass viele fundamentale Prozesse, welche die Natur gestalten, irreversibel und stochastisch sind, dass die deterministischen und reversiblen Gesetze, womöglich nicht die ganze Wahrheit enthalten... Wer hätte vor fünfzig Jahren gedacht, dass die meisten aller Elementarteilchen instabil sind? Oder, um eine anthropomorphe Redewendung zu benutzen, dass Moleküle miteinander sprechen können, wie dies in chemischen Uhren beobachtet wird.

Wie in dieser Arbeit an vielen Stellen ausgeführt, war das Bild, das uns von PolitikerInnen, Medien und WissenschaftlerInnen in der Zeit der Corona-Pandemie vermittelt worden ist, durch einen unglaublich und auch ungewöhnlich hohen Konsens sowohl in Bezug auf den wissenschaftlichen „state of the art“ als auch der „alternativlosen“ Maßnahmen gekennzeichnet. Die anfangs vorgestellte Strategie hat außergewöhnlich gut funktioniert. Es gab einen klaren dominanten Diskurs, eine sehr homogene „regulatory science“. Die aber so meine Hypothese, dazu führte, dass eine „expertise barrier“ (Arancibia, F. & Motta, R., a.a.O. S. 282.) errichtet wurde und „Counter-Expertise“, „alternative scientific evidence“ systematisch nicht erforscht wurde.

Aus welchen Fachgebieten kamen die zu Wort kommenden ExpertInnen bzw. wie war die

Verteilung der Fachgebiete – zum einen bei der Regulatory Expertise, zum anderen bei der

Counter-Expertise? Wann, wo wurden sie gehört, von den Medien eingeladen bzw. nicht mehr

eingeladen? Welche länderspezifischen Unterschiede können wir beobachten? In Bezug worauf

gab es Kontroversen, auf welchen Ebenen herrschte (Un-)Einigkeit? All dies wären

Fragestellungen für eine vertiefende Analyse, von denen ich hier nur einige aufgreifen kann.

Angelehnt an Hermann et al. unterscheide ich folgende Expertise-Ebenen, bzgl. derer man sich

hinsichtlich Interpretation, Bezug auf wissenschaftliche Beweise, Kritik, kurz wahr/falsch uneinig

sein könnte:

- die Existenz eines Phänomens als solches

- die Ursachen des Phänomens

- die Wirkungen des Phänomens

- die Geeignetheit von Maßnahmen hinsichtlich des Phänomens

- die Nebenwirkungen der Maßnahmen

Während der Corona-Pandemie war eine solche Differenzierung nicht möglich, man war entweder

Leugner oder eben nicht, Befürworter oder Verschwörungstheoretiker. Diese Pauschalverurteilung,

die „vorschnelle Verurteilung“ von KritikerInnen, das „Ins-Abseits-Stellen“, ohne in einen Diskurs zu

gehen, wurde daher sogar im bereits erwähnten Bericht des Sachverständigenausschuss

eingestanden:

Partizipation beinhaltet auch, Kritik und Skepsis ernst zu nehmen und sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Abweichende Meinungen wurden in der Corona-Pandemie oft vorschnell verurteilt. Wer alternative Lösungsvorschläge und Denkansätze vorschlug, wurde nicht selten ohne ausreichenden Diskurs ins Abseits gestellt. Dabei ist eine erfolgreiche Pandemiebewältigung ohne den offenen Umgang mit Meinungsverschiedenheiten langfristig nur schwer denkbar.

Bundesgesundheitsministerium (2022), a.a.O. S.63.

Hier einige Beispiele:

Frank-Ulrich Montgomery – Präsident des Ständigen Ausschusses der europäischen Ärzte in der

Talkshow Maybrit Illner im November 2021, „Die Ungeimpften grenzen sich selbst aus. Wenn wir

jetzt darüber reden, wie wir die zum Impfen kriegen, haben wir doch nur die Möglichkeit:

Zuckerbrot und Peitsche. Und deswegen plädiere ich, denen klar zu machen, dass sie auch die

Folgen ihrer Unvernunft tragen müssen.“ ZDF (18.11.2021): Maybrit Illner.

Ebenfalls bei Maybrit Illner im Dezember ‘21 Tobias Hans, Ministerpräsident vom Saarland, „Zuerst

einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden: Ihr seit jetzt raus aus dem

gesellschaftlichen Leben.“ ZDF (10.12.2021): Maybrit Illner.

Die taz-Journalistin Susanne Knaul, „Weil 30 Prozent der für eine Impfung infrage Kommenden

sich aufgrund unbestimmter Angst verweigern, vielleicht auch aus schräger Überzeugung heraus“,

werde das Virus ärgerlicherweise „in Umlauf bleiben“. Es wäre weg, wenn sich alle "durchimpfen"

ließen, dann könnte man sich „wieder schöneren Dingen des Lebens“ widmen. Unmissverständlich

ihre Schlussworte: „Wenn es mit Zuckerbrot nicht geht, muss die Peitsche ran.“ Susanne Knaul (3.9.2021): die tageszeitung.

Der Feuilleton-Chef der Süddeutsche Zeitung Peter Fahrenholz im Januar 2022: Es gehe den

„Selbstausgrenzern allein um die Abschaffung der Demokratie“. Der leitende Redakteur dankt dem

französischen Präsidenten für dessen Fäkalausdruck gegen Impfskeptiker, „er habe Lust sie

anzukacken“: "Endlich klare Worte: Wann übernimmt ein deutscher Politiker die gleiche rüde

Wortwahl und ruft den Impfverweigerern zu: Ihr geht mir ordentlich auf den Sack, verpisst

euch“. Es sei die Zeit gekommen, „laut zu werden“ und der „bizarren Welt“ der Ungeimpften, die

sich „hermetisch von der Realität abschotten“, die Stirn zu bieten. Die Quintessenz des

Wutschreibers: „Statt sich immer nur darum zu sorgen, dass sich Impfgegner nicht noch

weiter radikalisieren, sollte das Augenmerk allmählich dem wachsenden Zorn und Frust der

Geimpften gelten." Peter Fahrenholz (12.1.2022): Die Süddeutsche Zeitung, S.9.

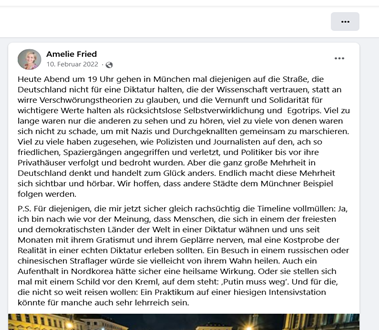

Die Journalistin und Moderatorin Amelie Fried wünscht auf ihrer Facebook-Seite Menschen „die

uns seit Monaten mit ihrem Gratismut und Geplärre nerven“ mal einen „Besuch in einem

russischen oder chinesischen Straflager“ oder einen „Aufenthalt in Nordkorea“.

Dass es sich hier nicht nur um eine verachtende Sprache handelt, in der man Potential zu Aggressions- und Gewaltaufrufen gegenüber einer Gruppe von Menschen erkennen kann (und im Sachverständigenbericht wiederum das Muster der relativ lahmen ‚Hinterher-Eingeständnisse’), sondern auch auf der Sachebene den Betroffenen Unrecht getan wurde, zeigt sich im RKIMonatsbericht vom 3. November 2022, der Bezug nimmt auf ein aktuelles systematisches Review der WHO, nach dem eine durchgemachte Infektion sogar „einen etwas höheren“ sowie langanhaltenderen Schutz bietet gegen eine weitere Infektion sowie gegen schwere Verläufe „als

eine vollständige Grundimmunisierung bzw. Auffrischimpfung“.

Das bedeutet, für Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, gibt es gegebenenfalls

keinen Grund für eine Impfung. Für gesunde Menschen, insbesondere Kinder, die kein Risiko für

einen schweren Verlauf haben, ist eine Impfung nicht empfehlenswert, sondern eine Infektion die

nachhaltigere bessere Immunisierung. Wer eine Infektion durchgemacht hat (Genesenenstatus),

müsste bei den sogenannten „G-Nachweisen“ (1G, 2G, 3G) länger den „Status“ behalten als die

Geimpften.

Auch in Bezug auf die Frage der Impf-Nebenwirkungen wird mittlerweile thematisiert, dass es

einen enormen Bedarf für Forschung und Therapie zu Impfnebenwirkungen gibt und die Frage

zum Schadensersatz gestellt werden muss, hier in einer ZDF-Sendung vom 05.12.2022: Fatigue-

Syndrom, Durchblutungsstörungen: Wie Menschen unter Impfnebenwirkungen leiden.

Ähnliche Sendungen finden sich inzwischen auch von anderen Leitmedien. Eine sehr aktuelle

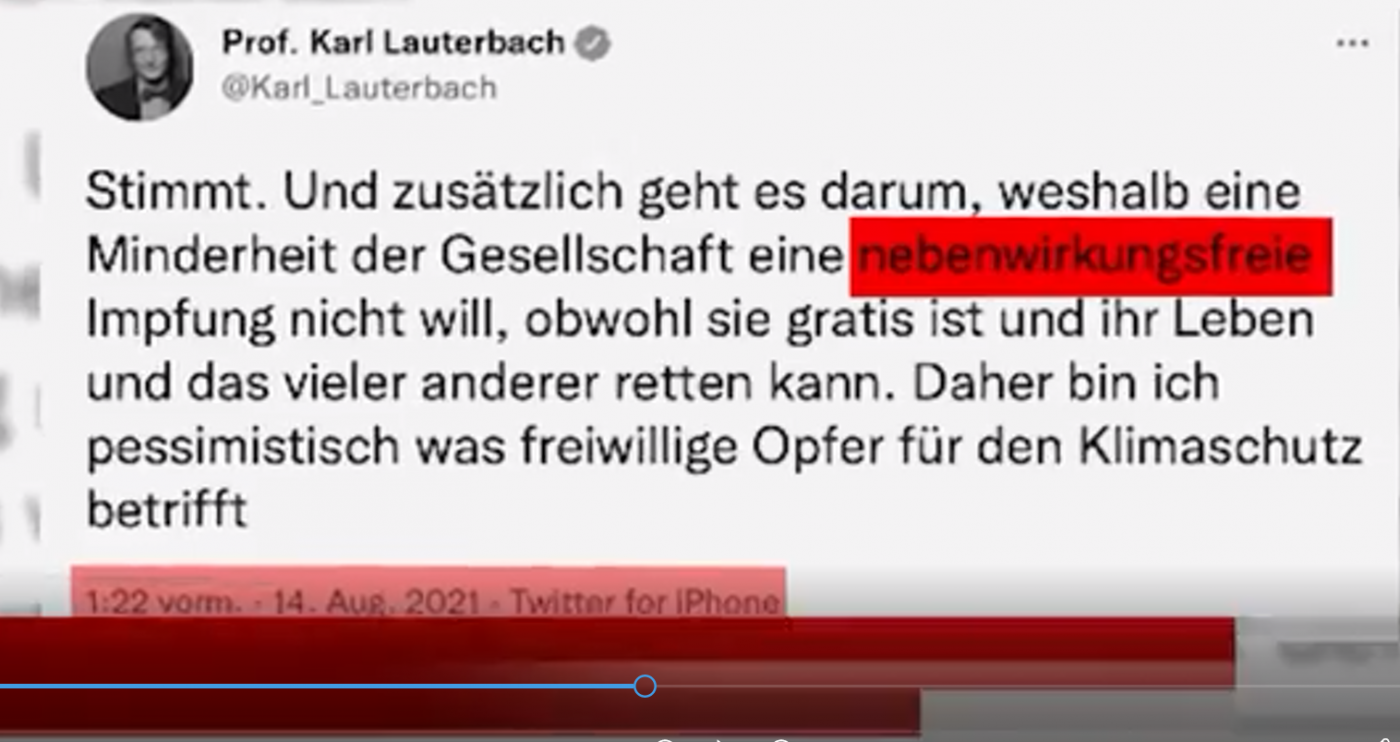

Aufarbeitung veröffentlichte WELT+ am 18.03.2023: „Nebenwirkungsfrei? Wie das ‚Team

Lauterbach‘ Joshua Kimmich jagte“. Tatsächlich hatte der deutsche Politiker und Mediziner Karl

Lauterbach die Impfung als „nebenwirkungsfrei“ bezeichnet:

Eine für einen ausgebildeten Mediziner ungewöhnliche Äußerung, da jedes wirksame Medikament mehr oder weniger Nebenwirkungen hat. Dass diese sogar schwer sein können, hat der jetzige Bundesgesundheitsminister inzwischen eingestanden:

ZDF (12.03.2023): Post-Vac und Long Covid: Lauterbach verspricht Hilfe nach Impfschäden.

Ruft man sich auf diesem Hintergrund die drastischen Vorwürfe gegenüber „Ungeimpften“ und „Impfverweigerern“ in Erinnerung,

wird deutlich, dass die Kontroverse alles andere als rational und fair geführt wurde – auch wenn der Verweis auf Vernunft und Wissenschaft gerne als rhetorisches Mittel eingesetzt wurde.

Zum Verhältnis Politik/Wissenschaft/Wirtschaft

Bleiben wir kurz bei Karl Lauterbach, der seine Doppelrolle als Wissenschaftler und Politiker zu nutzen weiß:

sagte er in einer Bundestagssitzung 07.04.2022, in der die Einführung der Impfpflicht debattiert

wurde.

In Bezug auf die eingangs gestellte Frage, ob sich die Wissenschaft bezüglich des Themas einig

ist (bzw. aus heutiger Sicht lässt sich sagen, war), ist dies eine zweifelsfreie Antwort: Nicht nur die

Wissenschaft sei sich einig, sondern die „gesamte Wissenschaft der Welt“. In seiner Doppelrolle

hat der Minister sicherlich einen exklusiven Zugang. Aber welches Bild von Wissenschaft liegt

einer solchen Aussage zugrunde? Ist ihm und den vielen Menschen, die ihm zustimmten, die oben

zitierte zunehmende Heterogenität und Pluralität der Wissenschaft nicht bekannt? Oder ist es ein

besonders plakatives Beispiel des strategischen Gebrauchs?

Sein Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wissenschaft gilt jedoch nicht immer so unbedingt: Drei

Monate später, kurz nach Erscheinen des Evaluationsberichts des Sachverständigenausschusses,

twitterte er über dieses vom Bundesgesundheitsministerium selbst initiierte wissenschaftliche

Gutachten anerkannter ExpertInnen: "Wir müssen uns jetzt gut auf den Herbst vorbereiten. Das

neue Gutachten ist da wichtig, darf aber kein Bremsklotz sein.“ Wenn die Wissenschaft seine

Agenda nicht mehr zu 100% stützt, mag er sich nicht mehr auf sie verlassen.

Ein weiteres Beispiel für die Frage, wie die Politik sich der Wissenschaft bedient, deren relatives

(Un-)Wissen thematisiert oder eben nicht, sind die Programmatiken und Praktiken rund um die

„Masken“. Wie weiter oben angedeutet, konnten auch im Evaluationsbericht keine ausreichenden

Belege für eine Wirksamkeit angeführt werden, weshalb das letzte Argument für die Maskenpflicht

nicht zuletzt psychologischer Art ist: „…denn randomisierte, klinische Studien zur Wirksamkeit von

Masken fehlen.“ Aufgrund der fehlenden Evidenzen zur Schutzwirkung wird auf schwammige

Formulierungen wie „es ist davon auszugehen“, „sollte“, zurückgegriffen in Bezug auf die

abnehmende Wirkung von partikelfiltrierenden über medizinische zu Alltagsmasken. Da diese

Wirkung lediglich durch „tierexperimentelle Studien, epidemiologische und deskriptive

Beobachtungen“ „nahegelegt“ ist, kann eben

nicht abschließend geklärt [werden], wie groß der Schutzeffekt von Masken in der täglichen Praxis ist. […] Es ist zu beachten, dass das Tragen von Masken auch einen psychologischen Effekt hat, da durch Masken im Alltag allgegenwärtig auf die potentielle Gefahr des Virus hingewiesen wird. Die Maske ist daher zum immer sichtbaren Symbol der Infektionsprophylaxe geworden und stiftete damit Vigilanz bei den Menschen.

Bundesgesundheitsministerium (2022), a.a.O. S. 87 f.

Deutschland war das einzige europäische Land, in dem es bis Februar 2023 im Fernverkehr noch

die FFP2-Maskenpflicht gab. Wenn man jedoch auf der Website des RKI zum Thema

Maskentragen die Empfehlungen und Warnungen anschaut, stolpert man über große

Widersprüche zu diesem Gesetz, das als ein Beispiel des vielzitierten ‚deutschen Sonderwegs‘

diskutiert wird.

Ein größerer Schutzeffekt von FFP2-Masken im Vergleich zu MNS hinsichtlich der Reduktion von Transmissionen für Laien in Alltagssituationen ist jedoch nicht belegt. Von entscheidender Bedeutung ist hier, dass die Maske die richtige Größe und Passform hat, die korrekte Trageweise durch den einzelnen Nutzer sowie ein durchgehender optimaler Sitz. Dies ist selbst bei Personal im Gesundheitswesen nicht immer sicher gewährleistet.

(…)

Der Schutzeffekt der FFP2-Maske ist nur dann gewährleistet, wenn sie durchgehend und dicht sitzend (d.h. passend zur Gesichtsform und abschließend auf der Haut) getragen wird.

RKI: Infektionsschutzmaßnahmen

Schon ein Bart bewirkt, dass der korrekte Sitz nicht mehr gewährleistet ist. Über diese und auch

die folgende Einschränkung bzw. Warnung wurde zu Beginn der Maskenpflicht noch in vielen

Medien berichtet, jedoch verschwanden diese Nachrichten, so dass viele Menschen, mit denen ich

darüber sprach, darüber nicht informiert waren.

Beim korrekten Einsatz von FFP2-Masken besteht ein erhöhter Atemwiderstand, der die Atmung erschwert. Deswegen sollte vor dem Tragen eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung angeboten werden, um Risiken für den Anwender individuell medizinisch zu bewerten. Gemäß den Vorgaben des Arbeitsschutzes ist die durchgehende Tragedauer von FFP2-Masken bei gesunden Menschen begrenzt (siehe Herstellerinformationen, z.B. bei mittlerer Arbeitsschwere in der Regel 75 Minuten mit folgender 30-minütiger Pause). (…) Weiterhin sollten FFP2-Masken bestimmungsgemäß nicht mehrfach verwendet werden, da es sich i.d.R. um Einmalprodukte handelt.

(…)

Bei der Anwendung von FFP2-Masken durch Laien im Alltag muss grundsätzlich die individuelle gesundheitliche Eignung geprüft und sichergestellt werden. (Ebd.)

Eben diese „individuelle Eignung“ wurde – eine Parallele zur Impfung - grundsätzlich nie „geprüft

und sichergestellt“. Auch wenn im Diskurs von PolitikerInnen- und Medienseite immer wieder

betont wurde und wird, dass man sich an „der“ Wissenschaft orientiere, handelt es sich

offensichtlich um einen recht willkürlichen Wert.

Aus „Follow the science“ wird stattdessen nicht selten oder vielmehr regelmäßig „Follow the

economy“, wenn Politik ihre Orientierung „anpasst“, wenn wirtschaftliche Interessen und mächtige

Lobby-Verbände im Spiel sind – und manchmal auch ganz banal PolitikerInnen sich selbst

bestechen lassen. Daher gehe ich kurz auf die wirtschaftlichen Nebenwirkungen ein bzw. auf die Rolle der Industrie/Wirtschaft in

solchen Prozessen.

In Deutschland gab es mehrere Skandale um Provisionszahlungen, mit denen PolitikerInnen bis zu

50 Mio. Euro Provision kassierten.45 Der Staat kaufte die Masken mit Steuergeldern wesentlich

teurer ein, als sie an EndverbraucherInnen abgegeben wurden. Es gab Gerichtsverfahren, aber

das Ergebnis war, dass diese Gelder nicht zurückgegeben werden müssen.46 Man kann sich

vorstellen, dass solche Praktiken dann keine Ausnahme sind. Hier einige Berichte aus den Leitmedien:

45 https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/maskengeschaefte-provisi….

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/millionen-fuer-masken-hohlme…-

742bbae9-0002-0001-0000-000177514602.

https://www.spiegel.de/panorama/andrea-tandler-millionengeschaefte-mit-…-

firma-a-7f969a13-cc53-4e5a-af2b-4cc2d2323e6b.

46 ZDF Heute (12.07.2022): Politiker dürfen Maskendeal-Gelder behalten. URL:

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-politiker-maskendeals-mi…

[18.03.2023]

Im zweiten Beispiel haben wir auf der einen Seite obszöne Gewinne der Pharmaindustrie.47 Pfizer

verdiente im Jahr 2021 fast 37 Milliarden Dollar allein mit dem Verkauf des Impfstoffes –damit ist

dies eines der lukrativsten Produkte in der Geschichte. Im Jahr 2022 konnte der Rekord noch

leicht gesteigert werden.48 Damit verdoppelten sich die Einnahmen des Pharmaunternehmens auf

81,3 Milliarden in 2021 und liegen so über dem Bruttoinlandsprodukt der meisten Staaten.

Obwohl die deutsche Firma Biontech allein 2021 einen Profit von 7 Milliarden Euro machte, zahlten

sie nichts von den 375 Millionen Euro Steuergeldern zurück, die sie zur Förderung bekamen.

Ebenfalls weigern sie sich, die Patente für ärmere Länder freizugeben.49 2021 erhielten sie das

Bundesverdienstkreuz.

Auf der anderen Seite wird der Impfstoff so teuer verkauft, dass ihn ein Land wie die Ukraine nicht

kaufen konnte – geschweige denn Länder des Globalen Südens. Stattdessen gibt es erstmals seit

Jahren wieder eine drastische Zunahme an Hungertoten50 sowie von Toten durch nicht mehr

hergestellte andere Therapien/Arzneimittel, gerade im globalen Süden. Diese Folgen der Pandemiepolitik werden jedoch als Folgen der Seuche naturalisiert. Auch in Deutschland werden nachfolgende Generationen noch lange die gemachten zusätzlichen Schulden zwischen 330 - 500 Milliarden Euro abbezahlen müssen.

Eine der Kritiken an den Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise lautet daher, dass hier,

wie bei vielen Krisen, die Rationalitäten und Programmatiken dazu führten, dass Profite und

Privilegien dort gesteigert wurden, wo sie schon waren und soziale Ungleichheiten weiter

verschärft wurden. Meine Hypothese und Schlussfolgerung ist, dass in Bezug auf die Corona-

Politik und Wissenschaft bzw. die Verflechtungen von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft/Industrie

noch sehr viel „science“ „undone“ und viel „Counter-Expertise“ nötig ist: Wir stehen am Anfang

einer Aufarbeitung, die noch lange dauern wird.

47 Frank-Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, in einem Interview mit SWR

Aktuell, 15.12.2021:

„Aber was man auf jeden Fall machen muss: Man muss die unanständigen Gewinne der Pharmaindustrie abschöpfen. Denn was gerade mit den Covid-19-Impfstoffen verdient wird, das grenzt wirklich an Unanständigkeit.“

„Man soll ja auch Geld damit verdienen. Aber allein die Tatsache, dass Pfizer in diesem Jahr 36 Milliarden Dollar mit seinem Impfstoff umsetzt und dass der Gewinn der Firma BioNTech auf 7 Milliarden gewachsen ist, das sind die Dimensionen. Wenn ich vor allem bedenke, dass wir die Entwicklung bei BioNTech mit 375 Millionen Euro Staatsgeld gefördert haben“.

48 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/253768/umfrage/pfizer-um…

49 Pfizer, BioNTech and Moderna making $1,000 profit every second while world’s poorest countries remain largely unvaccinated (16.11.2021): OXFAM International. URL: https://www.oxfam.org/en/press-releases/pfizer-biontech-and-moderna-mak…

50 u.a. durch Einstellung der Lebensmittelhilfen, durch Schulschließungen verloren 370 Millionen Kinder die Mahlzeiten bei Schulspeisungen. DGVN (28.07.2021): Welternährungsbericht 2021: Nicht auf Kurs bei SDG 2. URL: https://dgvn.de/meldung/welternaehrungsbericht-2021-nicht-auf-kurs-bei-…

Quellen

- Arancibia, F. & Motta, R. (2019): Undone Science and Counter-Expertise: Fighting for Justice in an Argentine Community Contaminated by Pesticides, Science as Culture, 28:3, 277-302. DOI: 10.1080/09505431.2018.1533936.

- Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (März 2020): „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“. Strategiepapier des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zurBekämpfungder Corona-Epidemie.

- Bundesgesundheitsministerium (2022): Evaluation der Rechtsgrundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik – Bericht des Sachverständigenausschusses nach §5 Abs. 9 Infektiosschutzgesetz

- Bundeszentrale für politische Bildung: Versicherheitlichung ("Securitization") URL: https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/504… [Zugriff: 11.03.2023].

- Deutscher Bundestag (24.04.2020): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Gottfried Curio, Dr. Bernd Baumann, Jochen Haug, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD–Drucksache 19/18426–Strategiepapier des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zur Bekämpfung der Corona-Epidemie.

- Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V. (25.11.2021): URL: https://dgpi.de/sarscov2-impfung-bei-5-bis-11-jaerigen-kindern/ [Zugriff: 11.03.2023].

- Deutschlandfunk (28.07.2020): RKI-Präsident: „Die Entwicklung macht uns große Sorgen“. URL: https://www.deutschlandfunk.de/mehr-covid-19-faelle-in-deutschland-rki-….

- Die Presse (16.11.2022): Schulschließungen in der Pandemie "großer Fehler": Minister Rauch im

"Report". URL: https://www.diepresse.com/6216053/schulschliessungen-in-der-pandemie-gr…-

rauch-im-report. [11.03.2023]

21 „well-defined problems to which known - DGVN (28.07.2021): Welternährungsbericht 2021: Nicht auf Kurs bei SDG 2. URL: https://dgvn.de/meldung/welternaehrungsbericht-2021-nicht-auf-kurs-bei-… [19.03.2023].

- Grundmann, Reiner (2018): The Rightful Place of Expertise, Social Epistemology, 32:6, 372-386.

- Hermann, Andrea Tony; Pikl, Markus; Bauer Anja (2017): Alerters, Critics, and Objectivists: Researchers in Austrian Newspaper Coverage of Climate Change. In: OZP Vol. 46, Issue 4.

- MDR (17.02.2022): Ifo-Institut: Corona-Krise hat bislang 330 Milliarden Euro gekostet. URL: https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/ticker-corona-virus… [24.02.2023].

- Kuger, S.; Haas, W.; Kalicki, B.; Loss, J.; Buchholz, U.; Fackler, S.; Finkel, B.; Grgic, M.; Jordan, S.; Lehfeld, A.-S.; Maly-Motta, H.; Neuberger, F.; Wurm, J.; Braun, D.; Iwanowski, H.; Kubisch, U.; Maron, J.; Sandoni, A.; Schienkewitz, A.; Wieschke, J. (2022). Kindertagesbetreuung und Infektionsgeschehen während der COVID-19-Pandemie. Abschlussbericht der Corona-KiTa-Studie. Bielefeld: wbv Publikation. DOI: 10.3278/9783763973279.

- Nicolis, Grégoire & Prigogine, Ilya: Wissenschaft in einer Übergangsphase. In: Bohnet-von der Thüsen, Heidi (1989): Denkanstöße 90‘. München: Piper. S. 97.

- RKI: Infektionsschutzmaßnahmen. URL: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019 /FAQ_Liste_Infektionsschutz.html#FAQId13545204 [03.11.2022]

- RKI: Monitoring des COVID-19-Impfgeschehens in Deutschland. URL: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Monats….

- ZDF (21.09.2021): 500 Mrd. Euro Corona-Kosten: Wer zahlt für die Pandemie? URL: https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/milliarden-corona-pandemie-ko… [24.02.2023].

- ZDF (02.11.2022): Corona: Kita-Schließungen waren nicht nötig. URL: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-studie-kita-schliessungen… [17.02.2023].

- ZDF Heute (12.07.2022): Politiker dürfen Maskendeal-Gelder behalten. URL: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-politiker-maskendeals-mi… [18.03.2023].

- ZDF (12.03.2023): Post-Vac und Long Covid: Lauterbach verspricht Hilfe nach Impfschäden. URL:

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-hilfe-impfschaeden-long-c…

Weitere Internetquellen:

https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-ausgangsbeschraenkung-verwalt…

https://www.tagesschau.de/inland/corona-massnahmen-urteile-103.html

https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-genesenen-status-verkuerzun…,

Sz1T8Hl